Венгерский ирредентизм

Венгерский ирредентизм — ирредентистские политические идеи, касающиеся возвращения границ территорий исторического Венгерского королевства. Более реальная цель состоит в установлении влияния на населённые венграми районы в соседних с Венгрией странах. Венгерская историография использует термин «Историческая Венгрия».

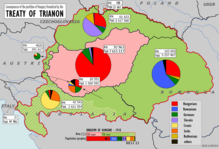

Трианонский договор определил современные границы Венгрии, и по его положениям Венгрия, после удовлетворения запросов вновь появившихся центрально-европейских государств, получила примерно на 72 % меньше земель и примерно на две трети меньше жителей по сравнению с тем, что имело Королевство Венгрия в составе объединённой Австро-Венгрии. Почти 5 миллионов венгров оказались гражданами Чехословакии, Румынии, Королевства сербов, хорватов и словенцев[1][2]. При этом до Первой мировой войны лишь 54 % жителей довоенного Королевства Венгрия были венграми. После вступления договора в силу венгерские лидеры стали призывать к непризнанию и к отмене некоторых его положений. Эта политическая цель привлекла большое внимание и была серьёзной национальной проблемой вплоть до Второй мировой войны[3].

При этом, несмотря на идею «самоопределения народов», провозглашаемую лидерами союзных держав-победителей, был разрешён только один плебисцит (позже известный как Шопронский плебисцит) для урегулирования спорных границ бывшего Королевства Венгрия[4], урегулировавший небольшой территориальный спор между первой Австрийской Республикой и Королевством Венгрия. Во время плебисцита в конце 1921 года избирательные участки находились под надзором британских, французских и итальянских офицеров армии союзных держав[5].

Подогреваемое чувство национального унижения и идеи ирредентизма в 1930-х годах привели Венгрию к заключению союза с гитлеровской нацистской Германией. Историк Ева С. Балог в работе, посвященной межвоенной истории Венгрии писала: «Участие Венгрии во Второй мировой войне было обусловлено желанием пересмотреть Трианонский договор, чтобы вернуть территории, утраченные после Первой мировой войны. Это было основой внешней политики Венгрии в межвоенный период».

При поддержке стран Оси Венгрии удалось временно захватить некоторые регионы бывшего Королевства по Первому Венскому арбитражу 1938 года (южная Чехословакия с преимущественно венгерским населением) и Второму Венскому арбитражу 1940 года (Северная Трансильвания с этнически смешанным населением), а также в ходе военной кампании захватить регионы Карпатской Руси в 1939 году и этнически смешанные Бачку, Баранью, Меджимурье и Прекмурье в 1941 году (венгерская оккупация югославских территорий). После окончания Второй мировой войны границы Венгрии, определенные Трианонским договором, были восстановлены, за исключением трёх венгерских деревень, которые были переданы Чехословакии. Сегодня эти деревни административно входят в состав Братиславы.

История

[править | править код]Предыстория

[править | править код]Независимое Королевство Венгрия было основано в 1000 году н. э. и оставалось региональной державой в Центральной Европе до тех пор, пока Османская империя не завоевала его центральную часть в 1526 году после битвы при Мохаче . В 1541 году территория бывшего Королевства Венгрии была разделена на три части: на западе и севере Габсбургское Королевство Венгрия сохранило свое существование под властью Габсбургов; османы контролировали южно-центральные части бывшего Королевства Венгрии; в то время как на востоке Восточно-Венгерское Королевство (позднее Княжество Трансильвания) было образовано как полунезависимое образование под османским сюзеренитетом . После османского завоевания Венгерского королевства этническая структура королевства стала становиться более многонациональной из-за иммиграции в малонаселенные районы. В период с 1683 по 1717 год Габсбургская монархия завоевала все османские территории, входившие в состав Венгерского королевства до 1526 года, и включила некоторые из этих территорий в состав Венгерского королевства Габсбургов.

После подавленного восстания в 1848—1849 годах Королевство Венгрия и его сейм были распущены, а территория Королевства Венгрия была разделена на 5 округов: Пешт и Офен, Эденбург, Пресбург, Кашау и Гросвардейн, напрямую управлявшихся из Вены, в то время как Хорватия, Славония и Сербское воеводство и Банат Темешвар были отделены от Королевства Венгрия в период между 1849 и 1860 годами. Однако это новое централизованное правление не смогло обеспечить стабильность, и в результате военных поражений Австрийская империя была преобразована в Австро-Венгрию в соответствии с Австро-Венгерским компромиссом 1867 года, по которому Королевство Венгрия стало одним из двух субъектов новой дуалистической монархии с самоуправлением во внутренних делах.

Значительное число деятелей, которые сегодня считаются важными в венгерской культуре, родились на территориях современных Румынии, Словакии, Польши, Украины и Австрии. Названия венгерских блюд, распространенные фамилии, пословицы, поговорки, народные песни и многое другое также указывают на эти богатые культурные связи. После 1867 года невенгерские этнические группы подвергались ассимиляции и мадьяризации.

До Первой мировой войны только три европейские страны провозгласили права этнических меньшинств и приняли законы, защищающие меньшинства: первой была Венгрия (1849 и 1868), второй — Австрия (1867) и третьей — Бельгия (1898). Напротив, правовые системы других европейских стран до Первой мировой войны не допускали использования языков европейских меньшинств в начальных школах, в культурных учреждениях, в учреждениях государственного управления и в судах.

Среди наиболее заметных мер политики было продвижение венгерского языка в качестве официального языка страны (взамен латыни и немецкого); однако это часто происходило в ущерб западнославянским языкам и румынскому языку.

Первая мировая война

[править | править код]

Мирные договоры, подписанные после Первой мировой войны, переопределили национальные границы Европы. Распад Австро-Венгрии после ее поражения в Первой мировой войне предоставил возможность подданным старой монархии сформировать свои собственные национальные государства, однако, по понятным причинам. большинство образовавшихся государств на практике стали многоэтническими государствами. Трианонский договор 1920 года определил границы нового венгерского государства: на севере словацкие и русинские области, включая районы с венгерским большинством, вошли в состав нового государства Чехословакия. Трансильвания и большая часть Баната вошли в состав Румынии, в то время как Хорватия-Славония и другие южные районы стали частью нового государства Югославия .

В посттрианонской Венгрии осталось около половины прежнего населения бывшего королевства. Население территорий оролевства, не вошедших в состав пост-Трианонской Венгрии, имело значительную долю этнических венгров и ряд территорий с подавляющим венгерским большинством. К тому же, три четверти еврейского населения бывших венгерских территорий указывали венгерский как родной язык (остальные — немецкий), поскольку идиш не был доступен для выбора.

| Область | венгры | немцы | румыны | сербы | хорваты | русины | словаки | Примечание |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Трансильвания[12] | 31,7 % | 10,5 % | 54.0 % | 0,9 % | 0,6 % | Венгры сосредоточены в Секейском крае (венгерское большинство), а также имеют значительную численность в приграничных районах. | ||

| Воеводина[13] | 28,1 % | 21,4 % | 5.0 % | 33,8 % | 6.0 % | 0,9 % | 3,7 % | |

| Закарпатье[14] | 30,6 % | 10,6 % | 1,9 % | 54,5 % | 1.0 % | 1,0 % словаки и чехи | ||

| Словакия[15] | 30,2 % | 6.8 % | 3,5 % | 57,9 % | венгры сосредоточе��ы на юге, где сегодня венгерское большинство. | |||

| Бургенланд[16] | 9.0 % | 74,4 % | 15 % | |||||

| Хорватия-Славония[17] | 4.1 % | 5.1 % | 24,6 % | 62,5 % |

Таким образом, почти 3 миллиона этнических венгров остались за пределами границ пост-Трианонской Венгрии[18]. Самой многочисленной невенгерской частью населения были немцы (дунайские швабы) — 550 062 человека (6,9 %) и венгерские евреи — 473 310 человек (5,9 %).

Последствия

[править | править код]

После Трианонского договора в Венгрии стала популярной политическая концепция, известная как венгерский ирредентизм. Венгерские националисты ставили своей политической целью восстановление границ исторического дотрианонского королевства Венгрии.

Обоснованием этой цели обычно служил тот факт, что две трети территории страны были заняты соседними странами, на которых проживало около 3 миллионов человек[18].

Все межвоенные правительства Венгрии были одержимы идеей возвращения, по крайней мере, территорий, населенных мадьярами за пределами Венгрии[20]. В 1934 году Дьюла Гёмбёш по просьбе Бенито Муссолини представил территории, которые он хотел бы мирно присоединить[21].

Попытки реализации в ходе 2-й Мировой войны

[править | править код]

Правительство Венгрии вступило в союз с нацистской Германией во время Второй мировой войны в обмен на гарантии восстановления границ Великой Венгрии. Эта цель была частично достигнута, когда в начале войны Венгрия повторно аннексировала территории Чехословакии, Румынии и Югославии. Эти аннексии были подтверждены Мюнхенским соглашением (1938), двумя Венскими арбитражами (1938 и 1940) и агрессией против Югославии (1941), последняя из которых произошла через неделю после того, как немецкая армия уже вторглась в Югославию.

Ференц Салаши, лидер Венгрии с 16 октября 1944 года, предполагал создание «Карпато-Дунайской» федерации. По его словам, он исключил евреев, которые не были «укоренены» в Карпатском бассейне, поэтому их следовало переселить в еврейское государство, но не убивать («асемитизм»). Салаши назвал свою идеологию венгеризмом[22].

Установление венгерского правления в некоторых местах вызвало восстание части невенгерского населения, а ответные действия венгерских войск сопровождались военными преступлениями, такими как резня в Ипе и Трезне в Северной Трансильвании или в Бачке.

Еврейское население Венгрии и оккупированных ею территорий было почти полностью уничтожено в результате Холокоста. После войны захваченные территории были вновь возвращены соседним странам.

Современная эпоха

[править | править код]В 2010 году Венгрия изменила свое законодательство о гражданстве, таким образом, любой гражданин, который может подтвердить свое происхождение на любой территории, исторически принадлежащей Венгрии, может также получить венгерское гражданство, если он может говорить на венгерском языке.

Территории с венгерским населением в соседних с Венгрией государствах:

Country, region

|

Hungarians

|

Cultural, political center

|

Proposed autonomy

|

| Румыния части Трансильвании (в основном Харгита, Ковасна и часть уездов Муреш, Центральная Румыния), см.: Венгры в Румынии |

1 227 623 (6,5 %)[23] в Румынии 1 216 666 (17,9 %) в Трансильвании |

Тыргу-Муреш Клуж-Напока |

Земля Секей (площадь которой составит 13 000 м²) км 2[24] и населением 809 000 человек, из которых 75,65 % венгры) |

| Сербия части Воеводины на севере Сербии, см.: Венгры в Сербии |

184,442 (2.77 %) в Сербии 182 321 (10,48 %) в Воеводине |

Суботица | Венгерская региональная автономия (площадь которой составит 3813 м²) км2 и населением 253 977 человек, из которых 44,4 % венгры и 29 % сербы) |

| Словакия части южной Словакии, см.: Венгры в Словакии |

422,065 (7.7 %)[25] | Комарно | —

|

| Украина части Закарпатской области на юго-западе Украины, см.: Венгры на Украине |

156 566 (0,3 %) в Украине 151 533 (12,09 %) в Закарпатье |

Берегово | —

|

Во время Венгерской Народной республики коммунистическая идеология поддерживала видимость межэтнического мира.

Падение коммунизма вызвало ожидания венгерских меньшинств в соседних странах. Венгерские политики проводили кампанию за формализацию прав венгерских меньшинств в соседних странах, тем самым вызывая беспокойство в регионе. Они достигли соглашений о необходимости гарантировать права венгерских меньшинств и создали новые организации для продвижения культурных прав и участия в политической жизни.

Последний скандал, вызванный правительством Виктора Орбана, произошел, когда Венгрия заняла пост председателя ЕС в 2011 году[27], когда на «исторической хронологии» была представлена — среди прочих культурных, исторических и научных символов или изображений Венгрии — карта Великой Венгрии 1848 года, когда Будапешт правил большими территориями своих соседей[28][29].

В мае 2020 года премьер-министр Виктор Орбан произвел фурор в соседних странах, разместив на Facebook историческую карту Венгерского королевства перед ежегодным выпускным экзаменом для учащихся средних школ.[30][31][32]

В агитационных материалах партии Йоббик в начале 2010-х годов содержались карты Великой Венгрии до 1920 года.[33]

Словакия

[править | править код]

Под сильным давлением со стороны ЕС и НАТО в марте 1995 года Венгрия подписала двусторонний государственный договор со Словакией о добрососедских отношениях и дружественном сотрудничестве, направленный на разрешение споров, касающихся границ и прав меньшинств.

Румыния

[править | править код]

После Второй мировой войны в Трансильвании была создана Венгерская автономная область, в которую вошла большая часть земель, населённых секеями. Этот регион просуществовал до 1964 года, когда административная реформа разделила Румынию на нынешние уезды. С 1947 года до Румынской революции 1989 года и смерти Николае Чаушеску происходила систематическая румынизация венгров с рядом дискриминационных положений, лишавших их культурной идентичности. Эта тенденция начала ослабевать после 1989 года, однако вопрос об автономии секеев остается болезненным.

16 сентября 1996 года, после пяти лет переговоров, Венгрия и Румыния также подписали двусторонний договор, обе страны признали необходимость улучшения добрососедских отношений, как предварительного условия для членства в НАТО.

Сербия

[править | править код]

В Сербии существует пять основных венгерских политических партий:

- Альянс венгров Воеводины во главе с Иштваном Пастором

- Демократическое братство венгров Воеводины.

- Демократическая партия венгров Воеводины.

- Гражданский союз венгров.

- Движение венгерской надежды.

Эти партии выступают за создание территориальной автономии для венгров в северной части Воеводины, которая включала бы муниципалитеты с венгерским большинством.

Украина

[править | править код]

К 2015 году венгерские власти объявили о предоставлении гражданства около 100 000 этническим венграм Закарпатья. Несмотря на то, что в Конституции Украины указано, что в стране существует только одна форма гражданства, киевское правительство в течение нескольких лет вообще не обращало внимания на выдачу венгерских паспортов в Закарпатье, поскольку многие из них также имели двойное гражданство. С 2021 года единственными лицами, которым законодательно запрещено приобретать двойное гражданство в Украине, являются государственные служащие.

Вторжение России в Украину в 2022 году обострило дискуссии о защите венгерского населения Украины[34].

27 января 2024 года Ласло Тороцкаи заявил на конференции, что его партия «Mi Hazánk Mozgalom» будет претендовать на регион на западе Украины, населенный венграми, если война приведёт к потере Украиной своей государственности[35].

Примечания

[править | править код]- ↑ Fenyvesi, Anna. Hungarian language contact outside Hungary: studies on Hungarian as a minority language. — John Benjamins Publishing Company, 2005. — P. 2. — ISBN 90-272-1858-7.

- ↑ "Treaty of Trianon". Encyclopædia Britannica. 2024-02-09. Архивировано 12 октября 2008. Дата обращения: 14 января 2025.

- ↑ HUNGARY. Hungarian Online Resources (Magyar Online Forrás). Дата обращения: 13 февраля 2011. Архивировано из оригинала 24 ноября 2010 года.

- ↑ Richard C. Hall. War in the Balkans: An Encyclopedic History from the Fall of the Ottoman Empire to the Breakup of Yugoslavia. — ABC-CLIO, 2014. — P. 309. — ISBN 9781610690317.

- ↑ Irredentist and National Questions in Central Europe, 1913–1939: Hungary, 2v, Volume 5, Part 1 of Irredentist and National Questions in Central Europe, 1913–1939 Seeds of conflict. — Kraus Reprint, 1973. — P. 69.

- ↑ 1 2 Kocsis, Károly. V. Népesség és társadalom – Demográfiai jellemzők és folyamatok – Magyarország népessége – Anyanyelv, nemzetiség alakulása // Magyarország a XX. században – II. Kötet: Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság : [] / István. — Szekszárd : Babits Kiadó, 1996–2000. — ISBN 963-9015-08-3.

- ↑ Kocsis, Károly. Series of Ethnic Maps of the Carpatho-Pannonian Area. Дата обращения: 14 января 2025. Архивировано 29 февраля 2024 года.

- ↑ Árpád, Varga E. Népszámlálások Erdély területén 1850 és 1910 között. — Bucharest, 1999. Архивная копия от 16 марта 2024 на Wayback Machine

- ↑ 1910. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint (1912) | Könyvtár | Hungaricana. Дата обращения: 14 января 2025. Архивировано 14 апреля 2023 года.

- ↑ Taylor, 1948, p. 268.

- ↑ Kocsis, Károly. The Changing Ethnic Patterns on the Present-Day Territory Of Hungary / Károly Kocsis, Zsolt Bottlik. Архивная копия от 29 марта 2024 на Wayback Machine

- ↑ Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi. Table 14. Ethnic structure of the population on the present territory of Transylvania (1880–1992) // Hungarian minorities in the Carpathian Basin: A study in ethnic geography. — Matthias Corvinus Publishing, 1995. — ISBN 1-882785-04-5. Архивная копия от 2 октября 2016 на Wayback Machine

- ↑ Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi. Table 21. Ethnic structure of the population of the present territory of Vojvodina (1880–1991) // Hungarian minorities in the Carpathian Basin: A study in ethnic geography. — Matthias Corvinus Publishing, 1995. — ISBN 1-882785-04-5. Архивная копия от 11 апреля 2017 на Wayback Machine

- ↑ Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi. Table 11. Ethnic structure of the population on the present territory of Transcarpathia (1880..1989) // Hungarian minorities in the Carpathian Basin: A study in ethnic geography. — Matthias Corvinus Publishing, 1995. — ISBN 1-882785-04-5. Архивная копия от 31 января 2018 на Wayback Machine

- ↑ Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi. Table 7. Ethnic structure of the population on the present territory of Slovakia (1880–1991) // Hungarian minorities in the Carpathian Basin: A study in ethnic geography. — Matthias Corvinus Publishing, 1995. — ISBN 1-882785-04-5. Архивная копия от 2 октября 2016 на Wayback Machine

- ↑ Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi. Table 25. Ethnic structure of the population on the present territory of Burgenland (1880–1991) // Hungarian minorities in the Carpathian Basin: A study in ethnic geography. — Matthias Corvinus Publishing, 1995. — ISBN 1-882785-04-5. Архивная копия от 2 октября 2016 на Wayback Machine

- ↑ Seton-Watson, Hugh (1945). Eastern Europe Between the Wars, 1918—1941 (3rd ed.). CUP Archive. p. 434. ISBN 1-00-128478-X.

- ↑ 1 2 Fenyvesi, Anna. Hungarian language contact outside Hungary: studies on Hungarian as a minority language. — John Benjamins Publishing Company, 2005. — P. 2. — ISBN 90-272-1858-7.Fenyvesi, Anna (2005). Hungarian language contact outside Hungary: studies on Hungarian as a minority language. John Benjamins Publishing Company. p. 2. ISBN 90-272-1858-7. Retrieved 2011-08-15.

- ↑ Eiler, Ferenc. A kisebbségi kérdés helye a magyar kormánypolitikában // Kisebbségvédelem és Revízió. — MTA Kisebbségkutató Intézet, 2007. — P. 85. — ISBN 9789636930318.

- ↑ Ambrosio, 2001, p. 113.

- ↑ Eiler, Ferenc. A kisebbségi kérdés helye a magyar kormánypolitikában // Kisebbségvédelem és Revízió. — MTA Kisebbségkutató Intézet, 2007. — P. 85. — ISBN 9789636930318.Eiler, Ferenc (2007). «A kisebbségi kérdés helye a magyar kormánypolitikában». Kisebbségvédelem és Revízió. MTA Kisebbségkutató Intézet. p. 85. ISBN 9789636930318.

- ↑ Sipos, Péter. Magyarország a második világháborúban / Ravasz. — Budapest : PETIT REAL Könyvkiadó, 1997. — ISBN 963-85411-5-6.

- ↑ Final 2011 Census Result. Дата обращения: 10 марта 2014. Архивировано из оригинала 17 июля 2013 года.

- ↑ The Szeklers and their struggle for autonomy. Szekler National Council (21 ноября 2009). Дата обращения: 28 ноября 2011. Архивировано из оригинала 25 октября 2011 года.

- ↑ Ethnic composition of Slovakia 2021. Дата обращения: 5 июля 2022. Архивировано 3 декабря 2024 года.

- ↑ Sebők László's ethnic map of Central and Southeastern Europe Архивировано {{{2}}}.

- ↑ (Home page). Hungarian Presidency of The Council Of The European Union. Дата обращения: 13 февраля 2011. Архивировано из оригинала 2 февраля 2011 года.

- ↑ "Hungary in EU presidency 'history' carpet row". BBC. 14 января 2011. Архивировано 1 ноября 2018. Дата обращения: 13 февраля 2011.

- ↑ "Hungary in EU presidency 'history' carpet row". Bucharest Herald. 15 января 2011. Архивировано из оригинала 17 января 2011. Дата обращения: 13 февраля 2011.

- ↑ Orban's 'Greater Hungary' Map Creates Waves in Neighbourhood (7 мая 2020). Дата обращения: 14 января 2025. Архивировано 26 мая 2023 года.

- ↑ Viktor Orban provokes neighbours with historical map of Hungary (8 мая 2020). Дата обращения: 14 января 2025. Архивировано 26 мая 2023 года.

- ↑ Viktor Orbán's Masterplan to Make Hungary Greater Again (3 июня 2020). Дата обращения: 14 января 2025. Архивировано 12 августа 2022 года.

- ↑ Liang, Christina Schori. Europe for the Europeans: The Foreign and Security Policy of the Populist Radical Right. — Ashgate Publishing, 28 March 2013. — ISBN 9781409498254.

- ↑ "Ukraine War Feeds Dreams of Hungarian Far-Right Reclaiming Lost Land". Balkan Insight. 2022-05-04. Архивировано 26 мая 2023. Дата обращения: 2022-05-04.

- ↑ "Hungary's Far Right Would Lay Claim To Neighboring Region If Ukraine Loses War". RadioFreeEurope/RadioLiberty (англ.). Архивировано 28 января 2024. Дата обращения: 28 января 2024.

Литература

[править | править код]- Taylor, A.J.P. The Habsburg Monarchy 1809–1918 – A History of the Austrian Empire and Austria-Hungary. — London : Hamish Hamilton, 1948.

- Badescu, Ilie. "Peacebuilding in an Era of State-Nations: The Europe of Trianon." Romanian Journal Of Sociological Studies 2 (2018): 87-100. online

- Balogh, Eva S. "Peaceful Revision: The Diplomatic Road to War." Hungarian Studies Review 10.1 (1983): 43- 51. online

- Bihari, Peter. "Images of defeat: Hungary after the lost war, the revolutions and the Peace Treaty of Trianon." Crossroads of European histories: multiple outlooks on five key moments in the history of Europe (2006) pp: 165–171.

- Deák, Francis. Hungary at the Paris Peace Conference: The Diplomatic History of the Treaty of Trianon (Howard Fertig, 1942).

- Feischmidt, Margit. "Memory-Politics and Neonationalism: Trianon as Mythomoteur." Nationalities Papers 48.1 (2020): 130–143. abstract Emphasizes current "Trianon Cult" and its impact on pushing Hungary to the far right.

- Jeszenszky, Géza. "The Afterlife of the Treaty of Trianon." The Hungarian Quarterly 184 (2006): 101–111.

- Király, Béla K. and László Veszprémy, eds. Trianon and East Central Europe: Antecedents and Repercussions (Columbia University Press, 1995).

- Macartney, Carlile Aylmer Hungary and Her Successors: The Treaty of Trianon and Its Consequences 1919-1937 (1937)

- Menyhért, Anna. "The Image of the 'Maimed Hungary' in 20th Century Cultural Memory and the 21st Century Consequences of an Unresolved Collective Trauma: The Impact of the Treaty of Trianon." Environment, Space, Place 8.2 (2016): 69–97. online (недоступная ссылка)

- Pastor, Peter. "Major trends in Hungarian foreign policy from the collapse of the monarchy to the peace treaty of Trianon." Hungarian Studies. A Journal of the International Association for Hungarian Studies and Balassi Institute 17.1 (2003): 3-12.

- Aliaksandr Piahanau, Hungary's Policy Towards Czechoslovakia, 1918-36. PhD dissertation. Toulouse University, 2018 [1]

- Putz, Orsolya. Metaphor and National Identity: Alternative conceptualization of the Treaty of Trianon (John Benjamins Publishing Company, 2019).

- Romsics, Ignác. The Dismantling of Historic Hungary: The Peace Treaty of Trianon, 1920 (Boulder, CO: Social Science Monographs, 2002).

- Romsics, Ignác. "The Trianon Peace Treaty in Hungarian Historiography and Political Thinking." East European Monographs (2000): 89-105.

- Várdy, Steven Béla. "The Impact of Trianon upon Hungary and the Hungarian Mind: The Nature of Interwar Hungarian Irredentism." Hungarian Studies Review 10.1 (1983): 21+. online

- Wojatsek, Charles. From Trianon to the First Vienna Arbitral Award: The Hungarian Minority in the First Czechoslovak Republic, 1918-1938 (Montreal: Institute of Comparative Civilizations, 1980).

- Dupcsik, Csaba. Történelem IV. XX. század : [венг.] / Csaba Dupcsik, Repárszky, Ildikó. — Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 2001. — ISBN 978-9631628142.

В сносках к статье найдены неработоспособные вики-ссылки. |