Amibe

l'appellation « Amibe » s'applique en français à plusieurs taxons distincts.

Taxons concernés

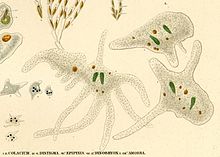

Une amibe est un micro-organisme appartenant à divers groupes de cellules complexes eucaryotes. Dans l'usage du terme, amibe désigne en fait des organismes membres de nombreux groupes de protistes amiboïdes de différents taxons eucaryotes Entamoeba gingivalis: Amoebozoa, Acanthamoeba, Rhizaria, Heterokonta, Excavata et Opisthokonta[1] : il ne s'agit donc pas d'un groupe monophylétique mais polyphylétique. L'ancêtre commun à toutes les amibes est peut-être également l'ancêtre commun de tous les eucaryotes[2].

Biologie, écologie

[modifier | modifier le code]Dans leur vie globale comme dans leur fonctionnement cellulaire interne, les amibes sont des unicellulaires eucaryotes, hétérotrophes phagotrophes, au même titre que beaucoup de paramécies.

La structure de la cellule d'une amibe ressemble beaucoup plus à celle des êtres multicellulaires qu'aux autres êtres unicellulaires.

Les amibes sont autant des organismes libres que parasites. Elles peuvent être nues ou posséder une coquille ou thèque, comme les thécamibiens ou les foraminifères.

Les amibes se déplacent et se nourrissent grâce à des sortes de membres temporaires dits pseudopodes. Elles peuvent attaquer d'autres cellules par phagocytose.

Reproduction

[modifier | modifier le code]La reproduction des amibes ne tient pas d'une stratégie unique, mais plutôt d'un parcours poétique quelque peu représentatif de toutes les formes de reproduction connues. Et si la basique fission binaire reste la manière la plus répandue, des évolutions aux contours flous sont venues diversifier cette stratégie, et on a un peu l'impression que, chez les amibes, tout est bon à prendre dans le but de se multiplier .

Ainsi, si la fission binaire crée deux clones identiques, certaines amibes produisent des clones multiples; parfois plus petits, parfois différents jusqu'à, pour certaines, et par combinaison avec la faculté de survivre déshydratée ou même réfugiées dans un noyau qui attend les conditions favorables pour reprendre vie, des œufs/graines, jusqu'à de véritables sporulations.

Parallèlement, et par cette fois combinaison avec les facultés de pouvoir s'agglomérer pour certaine amibes, se mitiger pour d'autres, s'est développé une reproduction que l'on pourrait qualifier de sexuée. Cette reproduction sexuée se dit encore hermaphrodite, tant qu'aucun genre n'est attribué à certaines amibes de façon formelle, mais elle donne lieu, là encore, à production d'être vivants, clones ou non, œufs/graines, jusque, là encore, à de véritables sporulations[3].

Aspects sanitaires

[modifier | modifier le code]Certaines amibes (Entamoeba histolytica) sont causes chez l'Homme d'une infection parasitaire des voies digestives nommée amibiase (ou Amœbose). Le parasite est éliminé dans les déjections fécales des sujets infectés sous sa forme de kyste (forme résistante de l'agent infectieux). La transmission de la maladie se fait par voie digestive, directement par les mains sales ou indirectement par l'eau ou les aliments souillés de matières fécales. Ce type de risque est communément appelé le péril fécal[4].

Les kystes sont parfois très résistants et peuvent rester viables plus de 20 ans pour les Acanthamoeba[5],[6].

La prévention repose en priorité sur l’élimination de la contamination fécale de l’eau, des aliments et des mains[4].

Les procédés de potabilisation de l'eau doivent l'éliminer[7].

Une amibe Entamoeba gingivalis est responsable de parodontites.

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Articles connexes

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Rabe, P., Rinkel, J., Nubbemeyer, B., Köllner, T. G., Chen, F., & Dickschat, J. S. (2016). Terpene cyclases from social amoebae. Angewandte Chemie International Edition, 55(49), 15420–15423 (résumé).

Notes et références

[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Sina M. Adl, Alastair G. B. Simpson, Christopher E. Lane, Julius Lukeš, David Bass, Samuel S. Bowser, Matthew W. Brown, Fabien Burki, Micah Dunthorn, Vladimir Hampl, Aaron Heiss, Mona Hoppenrath, Enrique Lara, Line le Gall, Denis H. Lynn, Hilary McManus, Edward A. D. Mitchell, Sharon E. Mozley-Stanridge, Laura W. Parfrey, Jan Pawlowski, Sonja Rueckert, Laura Shadwick, Conrad L. Schoch, Alexey Smirnov, Frederick W. Spiegel, « The Revised Classification of Eukaryotes », Journal of Eukaryotic Microbiology, vol. 59, no 5, , p. 429–514 (ISSN 1550-7408, PMID 23020233, DOI 10.1111/j.1550-7408.2012.00644.x, lire en ligne, consulté le )

- ↑ (en) Daniel J. G. Lahr, Laura Wegener Parfrey, Edward A. D. Mitchell, Laura A. Katz, Enrique Lara, « The chastity of amoebae: re-evaluating evidence for sex in amoeboid organisms », Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 278, no 1715, , p. 2081-2090 (ISSN 0962-8452 et 1471-2954, PMID 21429931, DOI 10.1098/rspb.2011.0289, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Amibe : définition et explications », sur AquaPortail (consulté le )

- Dr Jacqueline Rossant-Lumbroso, Dr Lyonel Rossant, « Amibiase : causes, symptômes, diagnostic et traitements », sur doctissimo.fr, (consulté le ).

- ↑ Céline Coulon, Amibes libres de l’environnement : résistance aux traitements de désinfection et interactions avec les Chlamydiales. Sciences agricoles. Université Paris Sud - Paris XI, 2011. Français.NNT : 2011PA114806. tel-00665238,

- ↑ Sriram, R., et al., Survival of Acanthamoeba cysts after desiccation for more than 20 years. J Clin Microbiol, 2008. 46(12): p. 4045-8

- ↑ Vernhes, M. C., Benichou, A. et Pernin, P. (1999). Éradication des amibes libres par l’utilisation de champs électriques pulsés. Dans : Journée d’Électrochimie, 1 au 4 juin 1999, Toulouse, France.